教寫作是幸福的

教寫作是幸福的 文/小探老師

ㅤㅤㅤ

最近常常覺得教寫作是幸福的。

ㅤㅤㅤ

每個學科都有它的專業知識,每一科的學習都有它的精髓,但唯有寫作的教學,能夠無所不包,將這世上一切已存在的、未發生的、可能的、不可能的、有形的、無形的,都包含進去。

ㅤㅤㅤ

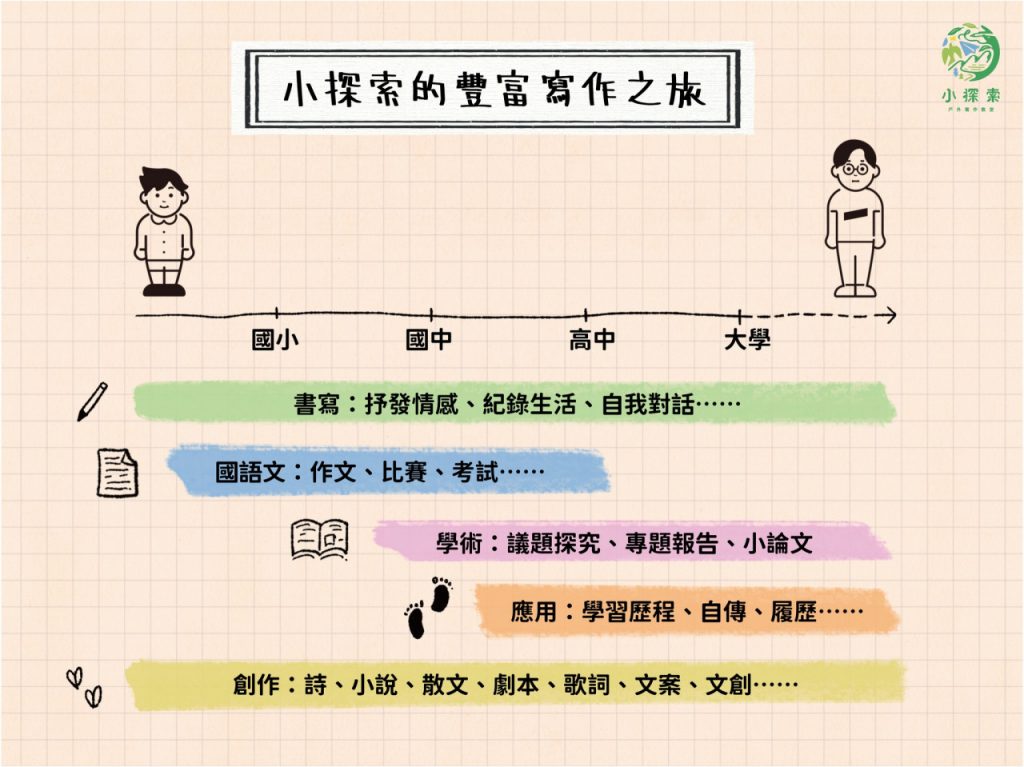

寫作的定義很廣泛。日常的文字書寫,中小學的作文習作,自傳履歷等文字應用,對議題的思辨與論述,以至於文學藝術上的創作,其實都是寫作。

ㅤㅤㅤ

一堂寫作課,要帶給孩子的到底是什麼呢?

一堂寫作課,要帶給孩子的到底是什麼呢?

一般的比賽作文、考試作文、作業作文,有既定的框架和評分標準,其實是好教的。從審題取材、分段架構,到文字修飾,教孩子一些得高分的小技巧並不難,大部份的孩子只要提點幾次,並且有習慣持續在輸出文字,要拿到好分數真的很簡單。

ㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤ

然而小探索的課堂上,卻是一直極力避免反覆訓練制式作文的。

考試作文明明很簡單,為什麼要花那麼多寶貴的時間,來練習不但簡單而且長期做下來有害的事呢?反覆訓練考試作文,久了只會限制思考,扼殺創意,讓孩子痛恨文字。而我希望孩子能夠享受於寫作裡,並且只用一些餘力,就能夠在考試上得高分。

ㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤ

於是這些年來,不斷的嘗試研開發教材、新教法,為的就是突破制式作文的框架,讓孩子在書寫時,能夠有多元的題材,能夠有更廣闊的視野,能夠有更深入的思考,能夠有更活潑的創意。

ㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤ

先來談談最基礎的「書寫」吧!

制式作文只有在學生時期會寫到,但是「書寫」可以陪伴孩子一生。我常常說:「透過文字可以看見孩子們的『心靈風景』。」稿紙上的字跡,其實也是孩子的「心跡」,透過孩子的筆觸我們可以知道他寫作當下的情緒,透過書寫的題材我們能夠讀出他所在乎的人事物,透過文字的細節我們更能瞭解孩子的內在狀態。能夠自在運用文字的孩子是幸福的,當他們難過時,他們比別人多了一個紓發的管道;當他們遇到困難時,他們比別人多了一個與自己對話的方式。

ㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤ

為什麼剛認識的孩子,我總是讓他們寫一些短短的文字,不要求寫長篇作文?一來是先透過字跡、寫作的方式來初步瞭解孩子的特質,二來也是希望孩子們感受到,寫作是一件自在而不勉強的事。

ㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤ

能夠與「書寫」作伴,接下來的都不那麼困難了。

我們可以一起做美勞、畫畫、做黏土,把創作過程寫下來;我們可以走出戶外,探索大自然,將所見所聞所感形諸文字;我們可以做實驗、解數學,運用知識寫出科普性質的文章;我們可以跳舞、看電影、聽音樂,將感受變成一首一首詩;可以一起閱讀經典,從經典中提煉出知識與內涵的精華;也可以一起合作編故事,創造新奇有趣的童話世界……這個世界有多大,創作的可能就有多多。

ㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤ

到了高年級和國中,我們開始更多的關心社會,關心世界的脈動,我們學習找資料,學習媒體識讀,學習寫摘要,也學習具有說服力的論述。考試作文還是必要練習的,但更重要的是閱讀素養的培養。怎麼將閱讀的能力應用於生活中,再用文字整合知識與想法?怎麼去提出問題,並且找到答案?生活化的書寫仍然可以成為日常的習慣,天馬行空的創作是苦悶考生的調劑,而思辨與論述,已經在這時慢慢打下基礎。

ㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤ

從國中到高中三年,這段時間最重要的則是探索。在這個時期的寫作,不再是小探老師提供材料指定閱讀,同學照單全收;也不會是命題作文,同學照本宣科。如果「閱讀素養」和「寫作素養」真的有培養起來,這時期的同學應該可以自主尋找有興趣的書籍,嘗試讀懂它們,並且寫下自己的收穫與省思,而老師的責任是與同學們一起進行更深入的探究。對於申請大學來說,這樣的探索也是必要的,大學教授是一群每日閱讀大量文字的菁英,比起獎狀、營隊證書、精美的排版而言,更重要的是,在學習歷程中,這位同學讀了什麼、做了什麼、想了什麼以及寫了什麼。

ㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤ

大學以後,同學們已成年,從此以後,走在時代前端,走得比老師更前面,小探老師相信每個孩子都會青出於藍勝於藍,這時候反而是老師要向他們請教了。

ㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤ

而在許許多多的孩子裡,可能會有一些有志於創作,成為作家、藝術家。那是另一個無垠無涯,充滿痛苦與挑戰的世界。要先能夠捨掉傳統作文的框架和習氣,重新摸索出自己的寫作風格;要極其廣闊的閱讀,在名家的創作中得到啟發,並在幽深無人處自闢蹊徑;要殷勤不斷的創作,也許是「披沙揀金」的辛苦過程–大多時候寫出來的都是沙子–但只要有一粒金子從沙堆中閃現光芒,那就是值得欣慰到掉眼淚的時刻。

ㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤ

教寫作是幸福的,它讓一個老師必須不斷精進,一次又一次的蛻下成見的老皮,一次又一次拓寬視野的邊界;要讓自己有靈明的眼睛去看見每個孩子的內心,也要保有清楚的思緒,去閱讀各式各樣或生澀或成熟的文字。教寫作簡直就是創作本身,它必須創新,它必須靈巧,創作的過程必須熬過許多挫敗和孤獨的時光,並且永遠都還在嘗試突破的路上。

ㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤ